In diesem Artikel möchte ich einige (sehr) technische Zusammenhänge beim praktischen Umgang mit einem Elektromobil erläutern.

Laden eines Elektrofahrzeugs

Fahrer, welche von einem Verbrenner auf ein E-Auto umsteigen, sind geneigt, das E-Auto möglichst schnell auf einen maximalen Ladestand von 100 % zu laden, um damit möglich weit fahren zu können.

Dieses Verfahren hat einige Nachteile, und diese möchte ich in diesem Abschnitt erläutern. Wie bereits beim Thema Batteriegesundheit erwähnt, gibt es einige Dinge, welche ein Fahrer eines E-Autos im Alltagsbetrieb eher vermeiden sollte, um den Akku besonders zu schonen:

Zum Thema Laden von E-Autos sind vom ADAC diverse Artikel im Internet zu finden, wie z.B. E-Auto-Akku richtig laden. Anbei eine kurze Zusammenfassung:

- Das Schnellladen über eine DC-Ladestation (mit Gleichstrom) nur bei längeren Reisen vornehmen und im Alltagsbetrieb eher langsamer laden (über AC=Wechselstrom) z.B. an der heimischen Wallbox oder innerorts. Die Gründe dafür liegen in den hohen Stromstärken beim DC-Laden (meistens deutlich über 100 kW Ladeleistung), welche den Akku und die Leistungselektronik im Fahrzeug besonders stressen. Zusätzlich sind die Strompreise bei DC-Laden deutlich höher als beim AC-Laden.

- Im Alltagsbetrieb sollte das Fahrzeug möglichst selten unter 10 % Akkukapazität betrieben und auch möglichst selten über 80 % geladen werden. Im Bereich von 10 % bis 80 % „fühlt“ sich der Akku am wohlsten und lässt hier auch höhere Ladeströme zu, als in dem Bereich darunter oder darüber. Das Laden insbesondere an DC-Säulen von 80 % auf 100 % dauert also länger als z.B. das Laden von 40 % auf 60 %. Langstreckenfahrer merken diesen zeitlichen Unterschied deutlich.

- Wenn eine längere Fahrt geplant ist und dabei das Fahrzeug auf 100 % geladen wurde, sollte die Fahrt auch möglichst bald begonnen werden. Ein Fahrzeug mit 100 % Akkuladung über eine längere Zeit stehenzulassen, ist ebenfalls der Gesundheit des Akkus nicht zuträglich.

Ganz allgemein zum Thema hat der ADAC eine größere Artikelserie zur Elektromobilität veröffentlicht. Hier sind auch Informationen zu Ladetarifen etc. zu finden. Einige weitere, eher technische Details möchte ich hier aufgreifen.

Ladeverluste, was hat es damit auf sich?

Unten habe ich die technischen Zusammenhänge dargestellt. Gerade bei AC-Laden spielt der Fahrzeugtyp und die jeweilige Auslegung des Stromwandlers im Fahrzeug eine große Rolle, wie unten gezeigt. Diese Kriterien sind aber vom Nutzer des Fahrzeugs nicht zu beeinflussen. Die Empfehlung lautet aber, wenn möglich, beim AC-Laden eine Wallbox mit 11 kW Ladeleistung zu bevorzugen.

Das nebenstehende Bild von der EnBw-Seite zur Ladetechnologie zeigt anschaulich, wo sich der jeweilige Ladevorgang (mit Gleichstrom- oder Wechselstrom) voneinander unterscheidet. Das wichtige Kriterium ist jetzt, wo sich der Stromwandler vom Netz (Wechselstrom) zum Gleichstrom (zum Akku des Fahrzeugs) befindet. Auf dem Weg vom Stromnetz zum Akku im Fahrzeug entstehen jetzt Verluste in der Zuleitung und in der Leistungselektronik.

Das bedeutet, dass keine 100 % der zugeführten Energie auch im Akku landen. Übliche Verluste beim Laden eines E-Fahrzeugs hängen jetzt vom Fahrzeugtyp und von der Art des Ladens ab und liegen zwischen 5 % und 30 %. Auch zu diesem Thema hat der ADAC einen Artikel zu Ladeverlusten von E-Autos veröffentlicht.

Da beim DC-Laden der Wandler sich in der Ladesäule befindet, verursacht das DC-Laden nur geringe Ladeverluste gegenüber dem AC-Laden. Siehe dazu auch den oben verlinken Artikel des ADAC.

Das Thema Ladeverluste werde ich an andere Stelle noch tiefer beleuten.

Reichweite eines Elektrofahrzeugs

Gerade Fahrer von Verbrennerfahrzeugen „belächeln“ oft die Reichweite von E-Autos, während die Fahrer von E-Autos über diese „Reichweitenängste“ ebenfalls eher lachen können. Der Hauptgrund ist, dass ein überzeugter E-Mobilist sich mit diesen Reichweiten gut arrangieren und sogar einige Vorteile daraus ziehen kann. Das trifft insbesondere auf Fahrer mit einer eigenen Wallbox oder anderen Lademöglichkeiten (Arbeitgeber) zu, wo das Fahrzeug geladen wird, wenn es ohnehin nicht gebraucht wird.

Das beliebte Motto der E-Fahrer lautet daher: „Steht er, dann lädt er.“ Das sagt bereits alles. Für den Alltag eines Normalfahrenden reichen schon ca. 200 km Fahrbereich (auch im Winter) völlig aus. Abends kann das Fahrzeug bequem geladen werden. Die Fahrt zur Tankstelle kann man sich sparen.

Auf einer Langstrecke benötigt man etwas mehr Planung für die Ladestopps, welche man gut mit den Pausen kombinieren kann. Bei den meisten Fahrzeugen sind Reichweiten von 300 km und mehr auf der Autobahn möglich, was einen Stopp ca. alle drei Stunden erfordert (bei den heutigen möglichen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Autobahn). Die Navigationssysteme in den heutigen Fahrzeugen berücksichtigen bereits die nötigen Ladestopps in der Reiseplanung. Es gibt auch hervorragende Softwarelösungen für ein Smartphone oder im Internet, wo solche Reiseplanungen inkl. der Ladestopps umgesetzt werden können, wie z.B. „ABRP„.

Anzeigen von Reichweiten und Verbrauchswerte im Bordcomputer eines E-Autos.

Für die Abschätzung der möglichen Restreichweite ist es unerlässlich, dass der Bordcomputer in einem E-Auto eine möglichst exakte Restreichweite anzeigt. In diese Berechnung fließen diverse Parameter ein, unter anderem die Außentemperatur, das jeweilige Fahrprofil der letzten Fahrten und nicht zuletzt der Alterungsprozess des Akkus (SoH, siehe meinen Bericht zur Batteriegesundheit). Weiter zeigt der Bordcomputer den gegenwärtigen Stromverbrauch bzw. die per Rekuperation zurückgewonnene Energie an sowie den Durchschnittsverbrauch über eine längere Strecke.

Anbei möchte ich diese Daten anhand unseres Renault ZOE darstellen. Dieses Fahrzeug verfügt über einen 52-kW-Akku. Der vom Fahrzeug angezeigte Durchschnittsverbrauch im Sommer beträgt 14 kW / 100 km und im Winter 20 kW / 100 km jeweils bei gemischten Steckenverlauf (mit einem Überhang bei Kurzstrecken).

Wenn die ZOE im Sommer auf 100 % geladen wird, ergibt sich eine vom Bordcomputer errechnete Reichweite von etwa 368 km, bei 80 % Ladung sind das dann etwa 300 km. Die reale erreichbare Reichweite liegt dann bei 340 km bzw. 270 km. Im Winter kann man diese einfache Rechnung mit einem Wert von 20 kW / 100 km durchführen und erreicht dann eine 100 % Reichweite von 260 km bzw. ca. 200 km bei 80 % Ladung. Bei der Winterreichweite ist auch die Heizung des Fahrzeugs bereits inkludiert.

Diese Berechnung dieser Werte kann jeder Fahrer eines Elektromobils leicht selbst durchführen, zumal die Werte dann seinen persönlichen Fahrstil berücksichtigen und keine unrealistischen WLTP-Werte darstellen. Da die angezeigte Restreichweite nur ein errechneter Wert ist, kann es über die Zeit zu Abweichungen kommen, sei es, dass sich das Batteriemanagement (BMS) des Fahrzeugs über die Zeit dekalibiert oder ein Softwarebug in dem BMS vorliegt.

Gerade Fahrzeuge mit LFP-Akkus wie z.B. bei einem Tesla neigen dazu, dass sich das BMS über die Zeit dekalibriert. Anbei weitere Informationen zu diesem Verhalten des BMS und zur Neukalibrierung des BMS bei einem Tesla.

Bei unserem Renault ZOE lag hingegen ein Softwarebug im BMS vor, welcher über ein Softwareupdate in der Werkstatt behoben werden musste. Dieser Bug machte sich als leicht erkennbarer Fehler in der oben genannten Reichweiten-Berechnung bemerkbar. Wie das Problem messtechnisch genau ermittelt wird, werde ich im folgenden Abschritt erläutern.

Es folgt jetzt ein noch tieferer Einstieg in die Technik der Elektromobilität …

Eine Warnung vorweg: Ein E-Auto ist nichts für „KFZ-Schrauber“, das sind dann auch diejenigen, die am meisten gegen die E-Mobilität wettern.

Für Arbeiten an Hochvoltsystemen werden spezielle Qualifikationen benötigt, wie in dem verlinkten YouTube gezeigt. Auch eine „Motorwäsche“ verbietet sich wegen der im „Frunk“ verbauten Hochvolttechnik (orangefarbene Kabel).

Für den technikaffinen Fahrer bleiben aber noch einige Themen übrig, mit welchen er sich beschäftigen kann, wie z.B. das Auslesen der Steuergeräte eines Elektrofahrzeuges, um dem oben genannten Problem auf die Spur zu kommen.

Überprüfung des BMS mit einer Smartphone-Applikation

Mithilfe eines Adapters für den OBD-Diagnose-Stecker und unter zur Hilfenahme einer entsprechenden Software kann auch ein technikaffiner Fahrer eines E-Fahrzeugs die nötigen Werte des BMS eines Fahrzeugs auslesen. Anbei zeige ich das Vorgehen anhand unserer ZOE.

Dazu benötigt man folgende Dinge:

- Einen OBD II Diagnosestecker wie diesen von Amazon.

- Eine geeignete Diagnosesoftware für ein Smartphone (Apple oder Android). Im Falle eines Renault Zoe nennt sich die Software: CanZE. Diese Software findet sich im Softwarestore des Smartphones. Entsprechende Anleitungen dazu findet man im Internet.

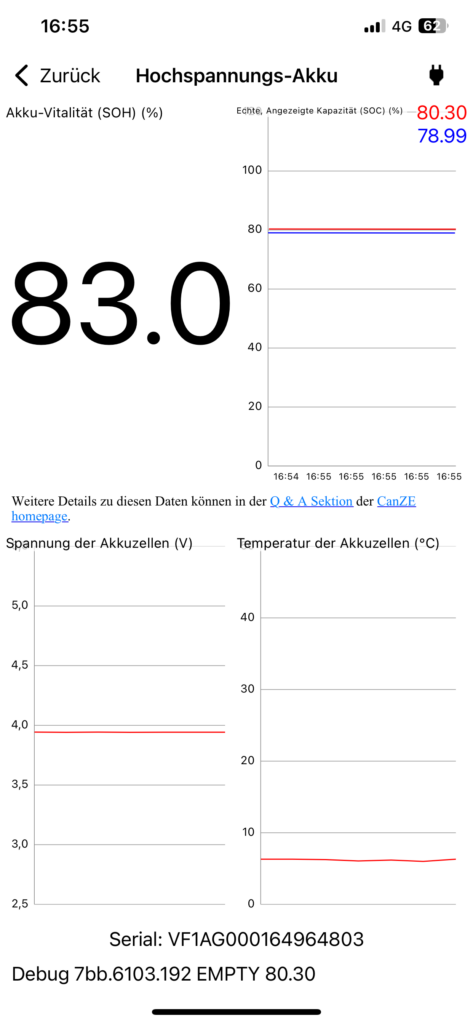

Nebenstehend das Messergebnis unserer ZOE. Links das Ergebnis mit dem Softwarebug. Ein SoH von nur 83 % wäre schon beinahe ein Garantiefall und bedeutet einen unakzeptablen Verlust an Reichweite von 17 %.

Bevor man jetzt die Werkstatt aufsucht, hilft es im Internet in den entsprechenden Foren nach den Ergebnissen anderer ZOE Fahrer zu suchen. So findet man schnell die Erklärung für diesen schlechten SoH: Ein bekannter Softwarebug im BMS der ZOE!

Genauso verhält es sich mit der dramatischen Fehlermeldung im Display einer ZOE „Stop-Motor-kann-zerstört-werden“ !!! Auch hier ist der Grund u.a. ein Softwarefehler.

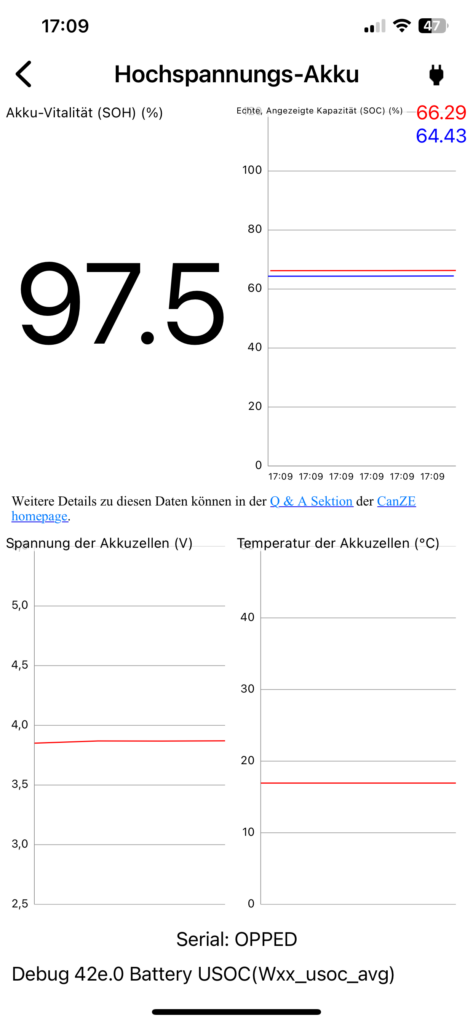

Nachdem dann die Software in der Werkstatt aktualisiert wurde, bringt die nächste SoH-Messung im rechten Bild den korrekten (und hervorragenden) Wert mit einem SoH von 97,5 % bei einem 5 Jahre alten Fahrzeug mit 20.000 km.

Im Gegensatz zur CanZE-Software, welche nur für Renault entwickelt wurde, ist der „Car Scanner“ ein universelles Werkzeug, um viele andere Fahrzeuge zu untersuchen.

Ich verwende diese Software in der Pro-Variante mit dem oben verlinkten OBD-Adapter.

Eine gute Einführung in diese Software zeigt der YouTube-Kanal „Speicher elektrisiert“ am Beispiel eines Škoda ENYAQ.

Im oben verlinken Video wird auch demonstriert, wie sich die angezeigten Werte in einem übersichtlichen Dashboard anzeigen lassen.

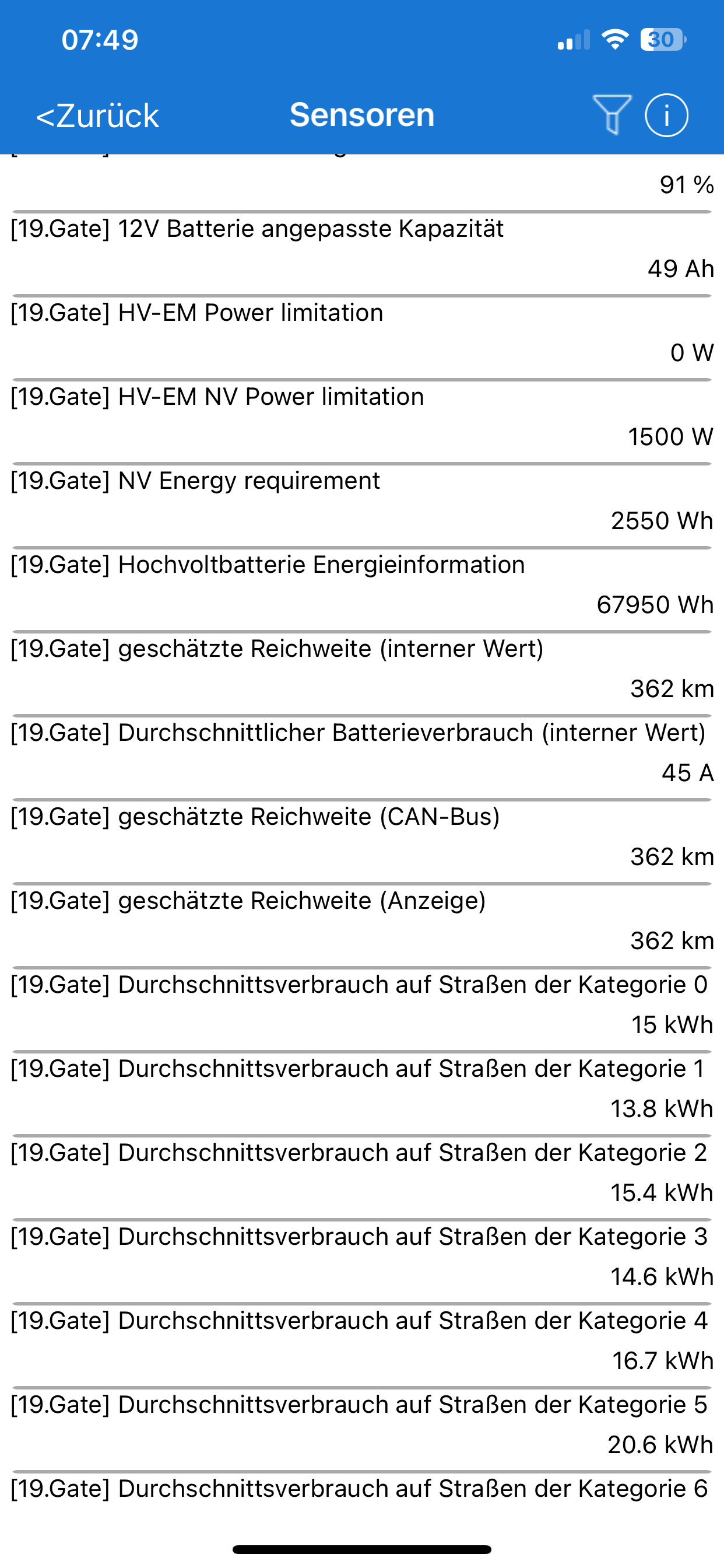

Für Elektrofahrzeuge sind insbesondere die Werte des Steuergerätes 19 sehr interessant, siehe links ein Auszug der Messdaten am Beispiel eines VW ID.4.

Wohlgemerkt, diese Art von Messung ist nicht für den „normalen“ Fahrer gedacht, sondern soll an dieser Stelle nur etwas mehr Hintergrundwissen vermitteln.

Wer sich für diese sehr technischen Themen interessiert, dem seien die entsprechenden Foren im Internet empfohlen.

Interessant sind in dem nebenstehenden Bild auch die Werte der 12-Volt-Batterie. Hier zeigt die CarScanner-App für die 12-Volt-Batterie einen SoH von 91 % und eine Restkapazität von 49 Ah. Im Neuzustand hat diese Batterie 55 Ah. Das entspricht exakt einer Alterung von 9 %.

Auf das Thema 12-Volt-Batterie komme ich im nächsten Absatz näher zu sprechen.

Die 12-Volt-Batterie eines E-Fahrzeugs

Wie schon an anderer Stelle beschrieben, ist der Zustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ein wichtiger Punkt bei der Wartung eines E-Fahrzeugs. Die Folgen eines plötzlichen Abfalls der 12-Volt-Spannung bei einem abgestellten E-Fahrzeug habe ich bereits an anderer Stelle beschrieben. Die Behebung des Fehlers ist zwar für eine Werkstatt oder den ADAC kein großes Problem, aber wie immer im Leben treten diese Fehler im ungünstigsten Fall ein. Wer gerade aus dem Urlaub zurückkehrt und nachts in der Tiefgarage sein E-Auto nicht starten kann, weiß, wovon ich spreche.

In diesem Zusammenhang mein Tipp, sich vorab zu informieren, wie man das Fahrzeug öffnen kann, wenn die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert (wegen der leeren 12-Volt-Batterie). Hier ein Artikel der AutoBild zum Thema. Wie man einen VW ID.4 manuell öffnet, zeigt dieses Video. Bei einem Renault ZOE ist der Notschlüssel ebenfalls in der Fernbedienung „versteckt“. Nach dem Öffnen des „Frunks“ kann man die 12-Volt-Batterie kurz nachladen und das Fahrzeug fährt in wenigen Minuten. Auch hier hilft ein Blick ins Handbuch des Fahrzeugs oder ins Internet, um zu schauen, was dabei genau zu beachten ist.

Messung des Batteriezustands der 12-Volt-KFZ-Batterie.

Auch der Zustand der Kfz-Batterie kann mit einem entsprechenden Messgerät überprüft werden. Ich verwende dafür das Messgerät BD10 von HANMATEK. Mit diesem Gerät kann man gängige Kfz-Batterien sehr einfach überprüfen.

Für eine erste Abschätzung reicht aber die Messung der Spannung der Batterie bei einem Fahrzeug im Ruhezustand. Weitere siehe dazu in den entsprechenden Foren im Internet.

Damit ist dieser zugegebenermaßen sehr technische Artikel beendet und wird ggf. mit neuen Inhalten ergänzt.