Zur Realisierung

In diesem Artikel möchte ich konkret beschreiben, wie ich den am Tage erzeugten Überschuss meiner Solaranlage in ein E-Auto lade. Die Steuerung wird mit der Smart-Home-Anwendung „Home Assistant“ realisiert.

Die Grundlagen zum Thema Verwendung des PV-Überschusses habe ich bereits in einem anderen Artikel beschrieben. Ladezeit ist hier nicht das Kriterium, sondern die Stromkosten auf ein Minimum zu begrenzen.

Rahmenbedingungen

Es kommt jetzt darauf an, die Ladeleistung für das E-Fahrzeug dem zu erwartenden Überschuss an Solarleistung anzupassen. In meinem Fall ist die Anlage nicht allzu groß und ist bereits für einen hohen Eigenverbrauch optimiert, und damit wird der Überschuss kleiner ausfallen als bei größeren Anlagen.

Thema Ladeleistung

Eine entsprechend geringe Ladeleistung kann nur über ein einphasiges Laden realisiert werden. Je nach Fahrzeugtyp liegen die minimalen Ladeleistungen zwischen ca. 1800 Watt (z.B. VW ID.4) und ca. 2300 Watt (Renault ZOE). Den Einsatz bzw. die intelligente Steuerung einer Wallbox wie z. B. der von e-go spare ich durch die Verwendung eines 230 Volt-Ladegerätes (serienmäßiges Original von VW) ein. Somit kann ich mit meiner bestehenden 11 kW Wallbox auch zwei Fahrzeuge parallel laden. Wobei die 11 kW Wallbox gegenüber dem PV-Überschussladen Vorrang hat.

Thema Ladeverluste

Das Thema Ladeverluste hatte ich im vorherigen Artikel ebenfalls genauer erläutert. Im ersten Schritt möchte ich die Ladeverluste meiner Ladeinfrastruktur auf das technisch mögliche Minimum begrenzen. Wie das genau umgesetzt wird, zeige ich im Folgenden:

Die von mir gewählte Ladeinfrastruktur für das PV-Überschussladen

Die obigen drei Bilder zeigen die wichtigsten Komponenten meiner Ladeinfrastruktur.

Messung der Ladeverluste in der betreffenden Ladeinfrastruktur

Die erste Messung betrifft die Verlustleistung bei niedrigen Ladeströmen, um die Wirtschaftlichkeit meiner oben gezeigten Lösung abzuschätzen.

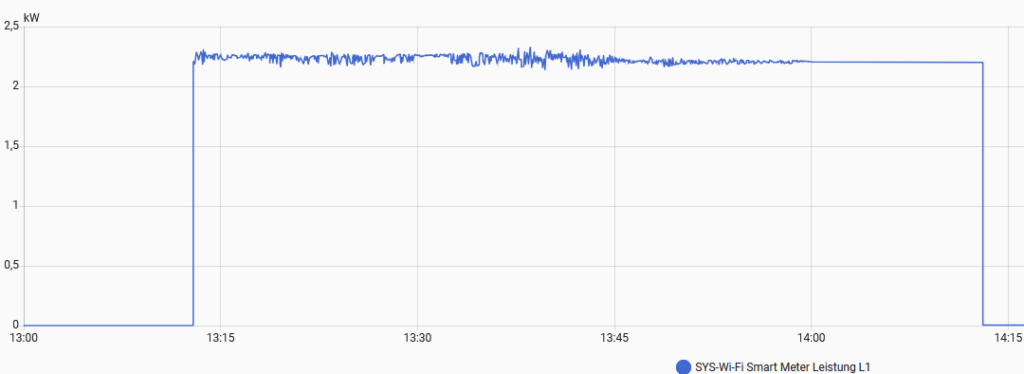

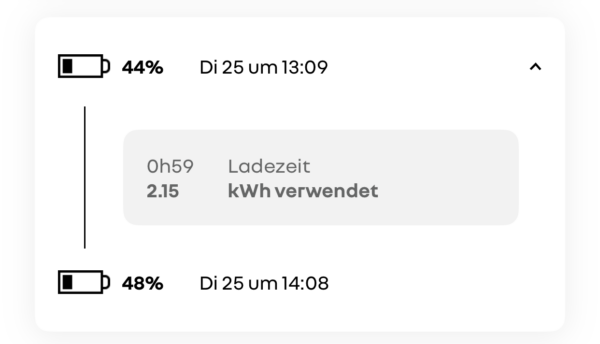

Die Messung erfolgt mit einem Renault ZOE, dieses Modell hat beim AC-Laden eine Mindeststromstärke von 10 A. Die beiden Bilder zeigen links den vom Zähler per AC geladenen Wert von 2,2 kWh und rechts die Angabe der Leistung in der Renault-App, mit der das Fahrzeug geladen wurde, hier also 2,15 kWh. Damit liegen die Verluste auf dem Weg vom Zähler in das Fahrzeug bei etwa 50 Watt pro Stunde, also nur 2,3 % (im Wesentlichen bestimmt durch die Verlustleistung des „Ladeziegels“).

Das ist dann auch das Minimum an (AC)-Ladeverlusten, welches sich außerhalb des Fahrzeugs erreichen lässt.

Messung der Ladeverluste im Fahrzeug

Die im Bild oben rechts angezeigte Energiemenge aus der Ladehistorie des Fahrzeugs entspricht nicht der Energiemenge, welche auch im Akku des Fahrzeugs ankommt. Um diese Energiemenge zu erfassen, ist ein etwas höherer Aufwand erforderlich.

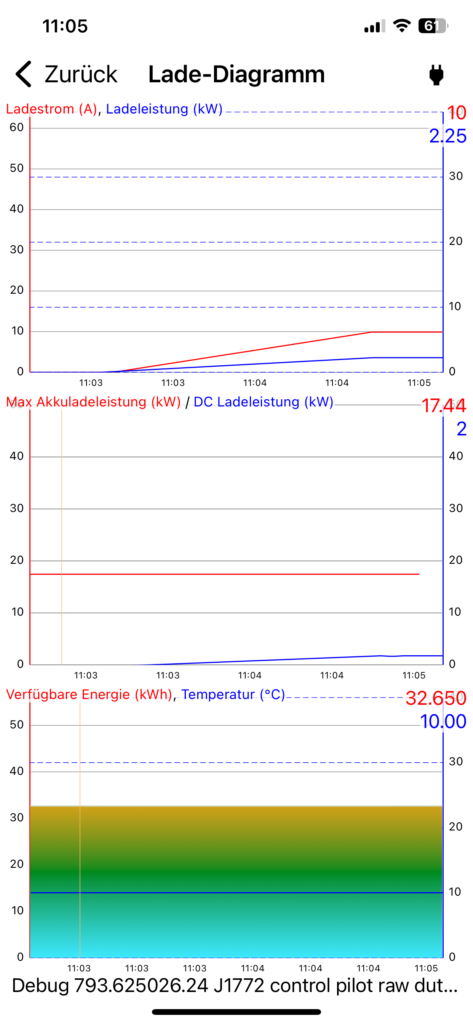

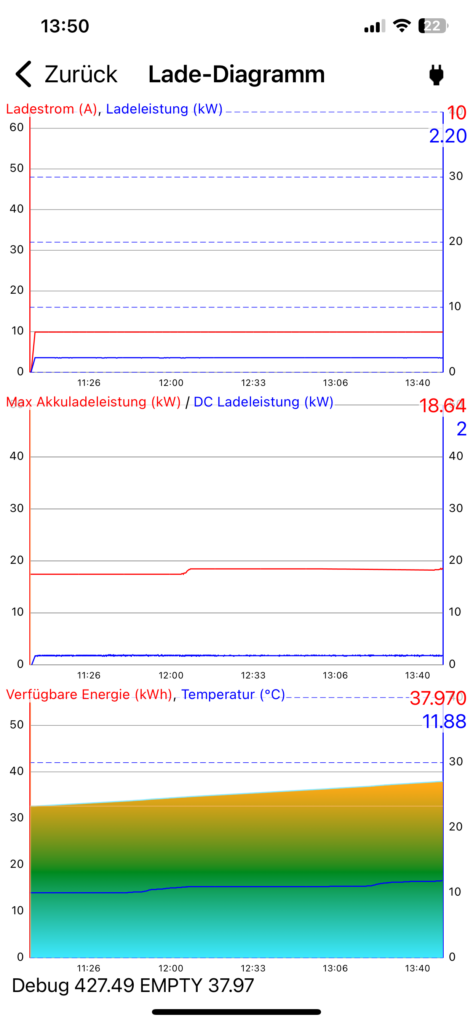

Im Falle der Renault Zoe verwende ich die bereits von mir vorgestellte Software „CanZE„, welche speziell für den Renault Zoe entwickelt wurde.

Die Verlustleistung ist abhängig u.a. vom jeweiligen Ladezustand (SoC), der Temperatur des Akkus; sowie dem Ladestrom beim Laden des Fahrzeuges.

Die beiden Diagramme der CanZE-Software zeigen den Verlauf der Ladung. Im linken Bild die Werte beim Start des Ladens mit einem SoC von 67 % und einer Akkutemperatur von 10 Grad. Das ergibt einen Ladeverlust von etwa 23 %.

Das rechte Bild zeigt das Diagramm zum Zeitpunkt des bereits zu 77 % geladenen Akkus. Dieser hat eine Temperatur von knapp 12 Grad und der Ladeverlust liegt hier nur bei etwa 15 %.

Zu den Verlusten im Fahrzeug kommen dann noch die oben gemessenen Verluste meiner Ladeinfrastruktur hinzu.

Damit ergibt sich ein gesamter Ladeverlust zwischen 17 und 25 %. Diese Werte decken sich exakt mit den Messergebnissen des ADAC (bei dem von mir gewählten Ladestrom).

In den obigen Diagrammen kann man auch ablesen, wie viel Energie sich zum Messzeitpunkt im Akku befindet. Die nutzbare Energiemenge eines Renault Zoe mit einem 52-kW-Akku und einem SoH von ca. 97 % beträgt in etwa 48 kW.

Mit diesen Werten errechnet das BMS die %-Angaben in der Fahrzeug-Applikation von 67 % beim Beginn der Ladung und 77 % beim Ende der Ladung.

Diese Messungen werde ich demnächst bei einem VW ID.4 und der Software „Car Scanner Pro“ durchführen und hier veröffentlichen. Hier erwarte ich gemäß dem ADAC-Artikel etwas geringere Ladeverluste und auch der minimal mögliche Ladestrom von etwa 1800 Watt des ID.4 passt besser zu meiner Anlage.

Steuerung des Ladens des PV-Überschusses mit dem "Home Assistant"

Wie beim Home Assistant üblich definieren wir einige Helfer (Variable), um die nötigen Grenzwerte für die Steuerung festzulegen:

Grenzwert 1: Beginn des Überschussladens (z.B. bei über 1000 Watt Einspeisung). Diesen Wert gilt es in der Praxis anzupassen.

Grenzwert 2: Ende des Überschussladens (z.B. bei über 1500 Watt Netzbezug). Auch dieser Wert muss in der Praxis angepasst werden.

Einen Schalter, welcher das Umschalten von „normaler“ Ladung zum PV-Überschussladen ermöglicht.

Weiter muss sichergestellt werden, dass die definierten Grenzwerte über eine Mindestzeit stabil bleiben, damit kurzfristig auftretende Lastspitzen unterdrückt und damit die Anzahl der Schaltvorgänge minimiert wird. Dazu definieren wir in der Applikation eine Mindestdauer von je 2 Minuten.

In der Praxis werden dann von dieser Smart-Home-Applikation noch weitere fahrzeugspezifische Parameter ausgewertet und gesteuert (z.B. ob das Ladekabel eingesteckt ist und auch die Abschaltung des Ladenvorgangs über die jeweilige Fahrzeug-Applikation wie z.B. VW Connect).

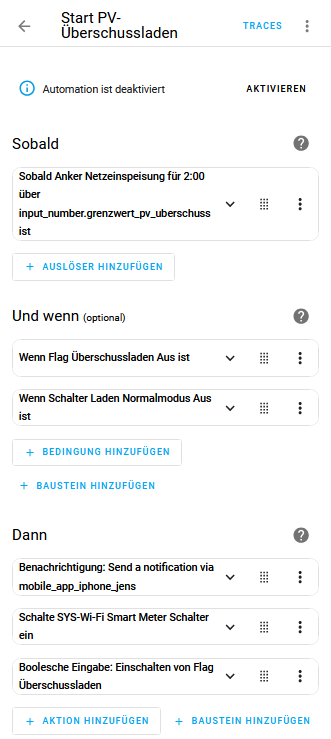

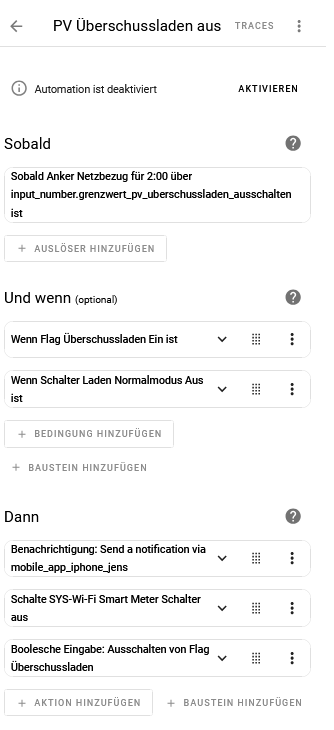

Mit diesen Parametern lässt sich bereits ein gesteuertes PV-Überschussladen realisieren. Siehe die beiden zugehörigen Programmabläufe unten anbei.

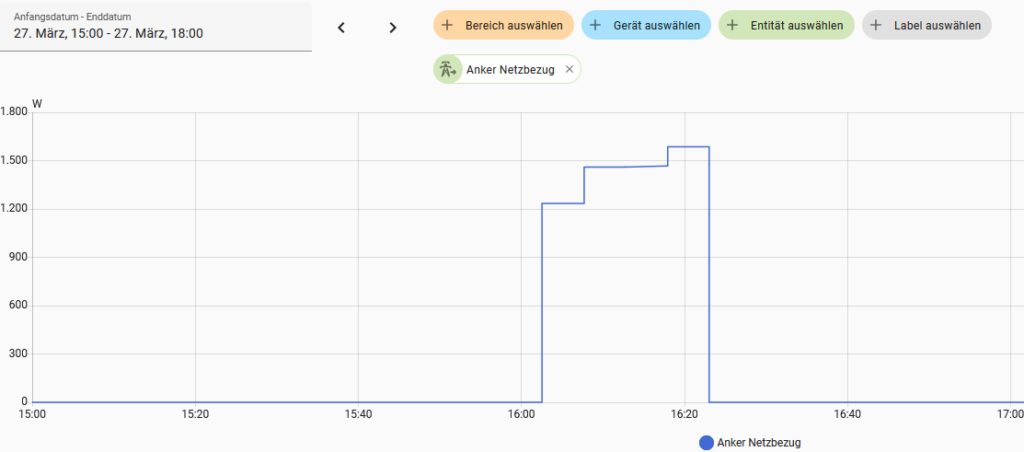

Ein erster Test der oben gezeigten Automation.

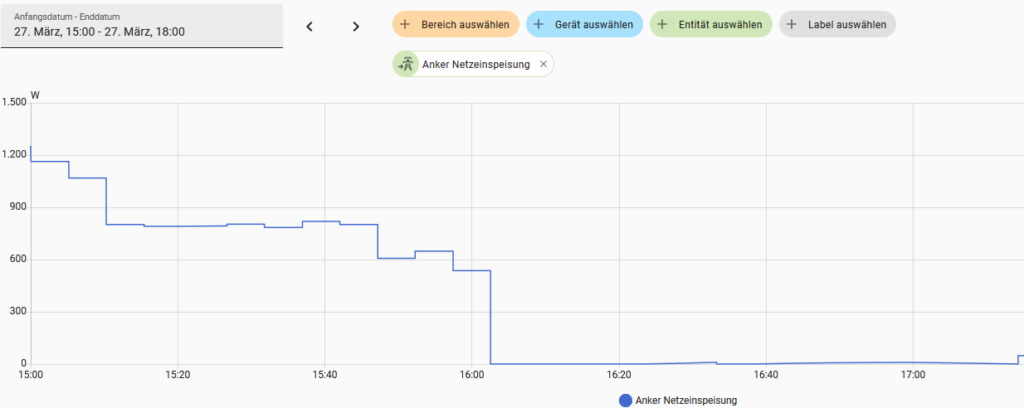

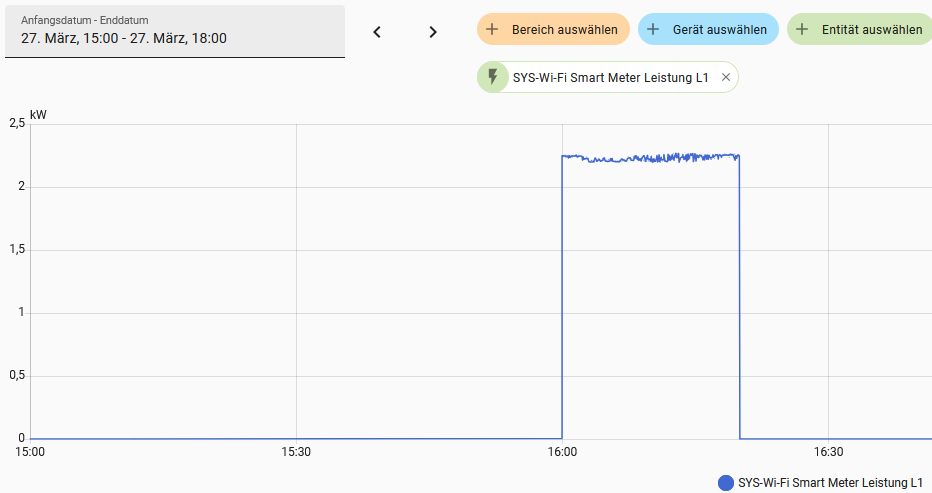

Der Start der Automation erfolgt gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt betrug der PV-Überschuss mehr als 500 Watt (siehe linkes Diagramm). Damit startete die Ladung ins E-Auto mit 2300 Watt (siehe mittleres Diagramm). Die Differenz (PV-Überschuss abzüglich des Ladestroms und des Grundverbrauchs des Hauses) startete mit einem Wert von 1200 Watt, welcher aus dem Netz entnommen wurde (siehe rechtes Bild).

Zu diesem Zeitpunkt lieferte die PV-Anlage die Differenz zum Ladestrom des E-Autos und der Grundlast des Hauses von 1100 Watt hinzu und damit fast 50 % des Strombedarfs.

Über die Zeit erhöhte sich der Netzbezug bis zu einem Wert von 1500 Watt, was zum Abschalten des PV-Überschussladens führte (siehe das rechte Bild).

Wohlgemerkt fand der Test am 27. März statt, also einem Monat mit eher geringer PV-Leistung und einem Fahrzeug mit 2300 Watt als Mindestladeleistung.

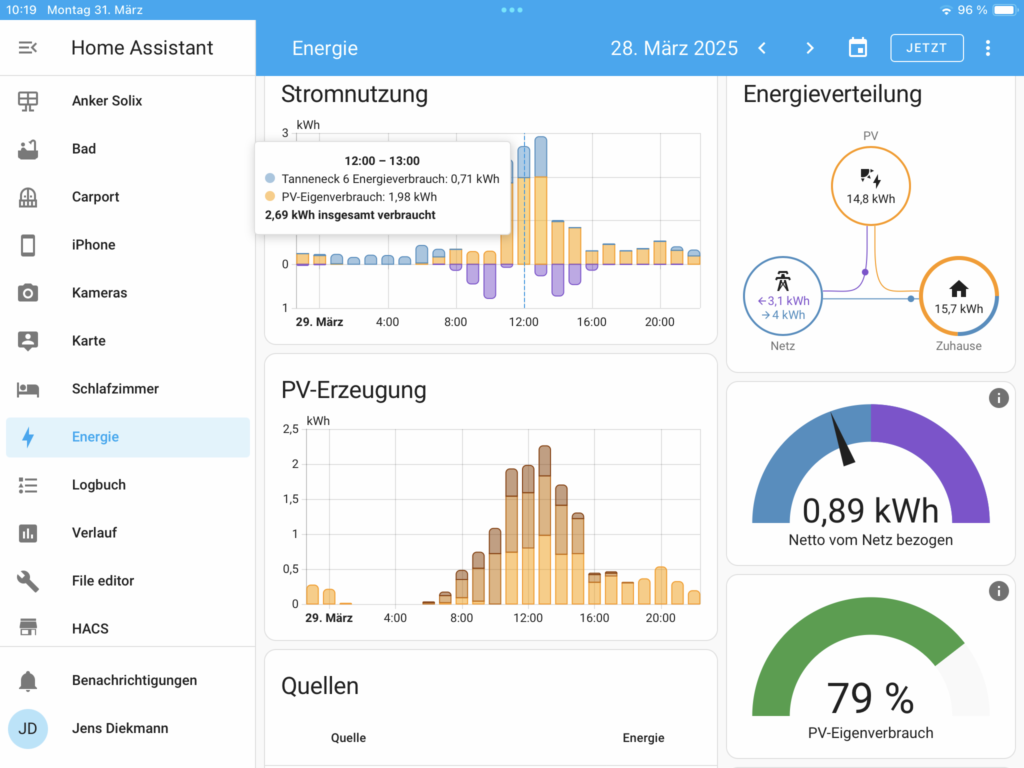

Das Energiedashboard zeigt die Energiebilanz beim PV-Überschussladen für einen anderen Zeitraum:

Zwischen 12:00 und 13:00 benötigte die Anlage etwa 2700 Watt, davon wurden 2300 Watt zum Laden des E-Autos benötigt und 400 Watt betrug der Grundverbrauch des Hauses.

Die Solarerzeugung betrug zu dieser Zeit 2000 Watt und versorgte damit die Anlage mit 2⁄3 des Strombedarfs und nur 1⁄3 wurde aus dem Netz benötigt.

Ohne PV-Überschussladen wären zu dieser Zeit 1600 Watt als Überschuss (mit minimaler Vergütung) ins Netz gegangen.

Optimierungen des PV-Überschussladens

Der obige Test sollte die Grundlagen des Verfahrens erläutern. Die Grenzwerte für den Start und die Abschaltung müssen jetzt noch auf den Fahrzeugtyp und die zu erwartende Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten optimiert werden.

Die Daten dieser Optimierung werde ich später noch veröffentlichen.