Wie nutzt man den Energieüberschuss einer Solaranlage am besten?

Eine Solaranlage erzeugt naturgemäß am meisten Energie über den Tag und wenn die Sonne intensiv scheint. Meistens ist die erzeugte Energiemenge deutlich größer, als sie im Moment beim Betreiber benötigt wird. Dieser Überschuss an Energie wird von der Anlage ins öffentliche Netz eingespeist. Die Vergütung, welche der Betreiber erhält, ist dabei sehr gering (ca. 8 ct/ kWh) oder im Falle von Balkonanlagen sogar 0 ct / kWh.

Lösungen, um die PV-Überschussabgabe in das Netz zu minimieren

Um diesen Überschuss zu minimieren und damit die Effektivität einer Solaranlage zu optimieren, gibt es einige Lösungen, welche ich in diesem Artikel vorstellen möchte.

Die erste Möglichkeit ist es, die Solaranlage mit einem möglichst großen Speicher auszustatten. Allerdings verursachen diese Speicher zusätzliche Kosten und müssen optimal auf die Anlage angepasst werden, damit diese Investition sinnvoll ist. Die optimale Auslegung dieser Speicher kann man mit entsprechenden Tools im Internet bestimmen. In meiner Anlage habe ich die beiden Batteriespeicher nicht zu groß dimensioniert, damit die Investition wirtschaftlich bleibt. Es bleibt aber immer noch, über das Jahr gesehen, ein deutlicher PV-Überschuss übrig, den es zu optimieren gilt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Überschuss zu verwenden, um damit den Wasserspeicher einer Heizung zu erhitzen. Diese Methode kann ich in meiner Heizungsanlage nicht ohne Weiteres umsetzen und nutze daher eine andere Lösung.

Die nächste Variante besteht darin, den Überschuss an PV-Energie zu verwenden, um damit ein E-Auto zu laden. Näheres zur Realisierung dieser Methode erfährt der Interessierte auf der Webseite von go-e.com. Eine entsprechende Softwarelösung zur Steuerung des Überschussladens wird auf der Seite von evcc.io beschrieben.

Was wird benötigt, um die überschüssige Energie zu erfassen und zu steuern?

Alle der vor genannten Methoden erfordern eine Erfassung der Überschussproduktion und eine Steuerung des Energieflusses in Richtung der betreffenden Speicherlösung. In meinem Projekt zum PV-Überschussladen möchte ich meine Anlagebestandteile nutzen und das Projekt mit möglich geringen Kosten realisieren.

Die Messeinrichtung zur Erfassung der entsprechenden Energieströme habe ich bereits vorgestellt. Im Falle, dass der Überstrom in ein E-Fahrzeug geladen werden soll, benötigt man dafür eine entsprechende Ladeeinrichtung. Die oben genannten Anbieter realisieren ihre Lösungen u.a. mit einer steuerbaren (intelligenten) Wallbox. Ich werde in meinem Projekt eine andere Lösung anwenden:

Verzicht auf eine intelligente (steuerbare) Wallbox.

Da es bei PV-Überschussladen auf eine möglichst geringe Ladeleistung ankommt, welche aber einen bestimmten Wert nicht unterschreiten kann (siehe nächsten Abschnitt), kommt hier nur das einphasige Laden infrage. Dafür kann man auch das 230 Volt Notladekabel „Ladeziegel genannt“ eines E-Autos verwenden und spart damit sich damit eine teure Wallbox.

Minimale Leistung vs. Ladeverluste bei E-Autos

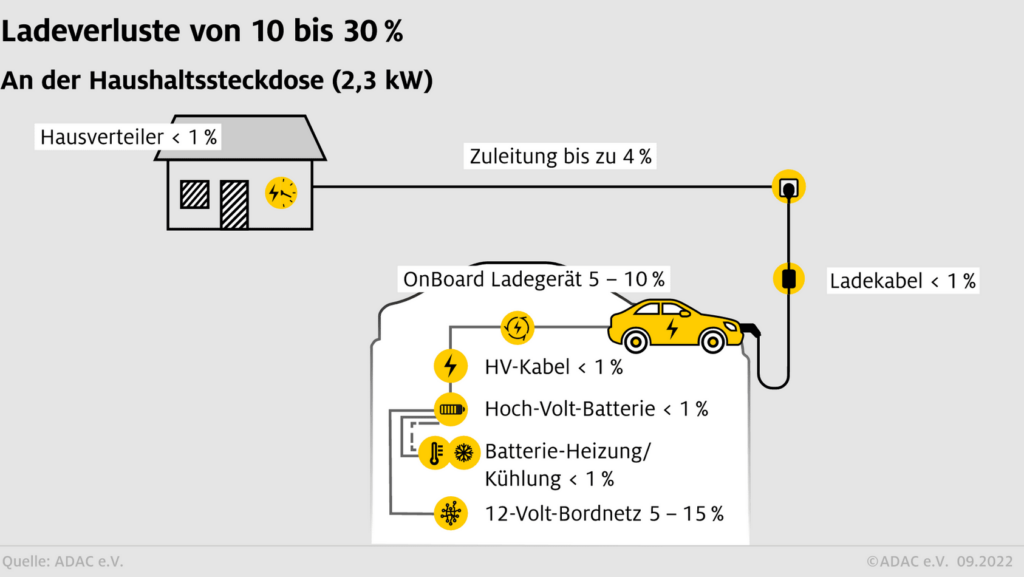

Das nächste Thema ist die Leistung, welche ins E-Auto geladen werden kann. Diese Leistung muss einer Mindestgröße entsprechen. Die Mindestladeleistung beträgt z.B. bei einem einphasigen Laden mit 10 A einer Leistung von 2.300 Watt. Zusätzlich ist der AC/DC-Konverter in den meisten Fahrzeugen auf eine 3-phasige Ladung mit 16 A optimiert, was einer Leistung von 11 kW entspricht. Bei dieser Leistung sind die Ladeverluste für das AC-Laden am geringsten. Zum Thema Ladeverluste hat der ADAC einen Artikel veröffentlicht. In dem verlinkten ADAC-Artikel kann man z.B. erkennen, dass ein Renault ZOE beim einphasigen Laden mit 2.300 Watt einen Ladeverlust von fast 25 % verursacht. Beim VW ID.3 sind es hingegen 14 %.

In der Übersicht des ADAC ist zu sehen, dass der Ladeverlust in der Hausinstallation, Zuleitung und im Ladekabel bis zu 5 % ausmacht. Diesen Bereich gilt es zu optimieren: In meinem Projekt zum PV-Überschussladen werde ich diese Energieverluste auf ein Minimum reduzieren.

In dem Projekt werde ich auch Messungen des Energieverlusts beim Laden für meinen konkreten Anwendungsfall durchführen und diese im Detail erläutern.

Welche Einpaarung kann damit realisiert werden?

Weil die Mindestladeleistung eines E-Autos nicht unterschritten werden kann, wird in den Zeiten, in welchen der PV-Überschuss unter dieser Grenze bleibt, der verbleibende Rest aus dem Netz entnommen. Meine Anker-SOLIX Speicherlösung versucht dynamisch, diesen Netzbezug zu minimieren und steuert einen Teil der zuvor gespeicherten Energie zur Minimierung des Netzbezugs bei.

Im Falle meiner Anlage rechne ich mit einer Einsparung von etwa 600 kWh im Jahr. Bei einem Verbrauch des ID.4 von durchschnittlich 20 kW/100 km entspricht das einer Fahrstrecke von 3.000 km. Für diesen 600 kWh PV-Überschuss würde die Einspeisevergütung (8 ct / kWh) gerade mal 48 € betragen. Mit anderen Worten kann ich mit dem ID.4 3.000 km für einen Preis von 48 € fahren!

Genauere Auswertungen werde ich zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Zur Realisierung

Die genaue Umsetzung werde ich ein meinem Projekt zum automatisierten Laden eines E-Autos beschreiben.